映画「この世界の片隅に」を視聴。素晴らしすぎてあ然の一言。「なんてものを作ってくれたんだ。」

「悲しみ」「怒り」「喜び」の全ての感情を同時に呼び起こさせる。文字通りの「感動」。

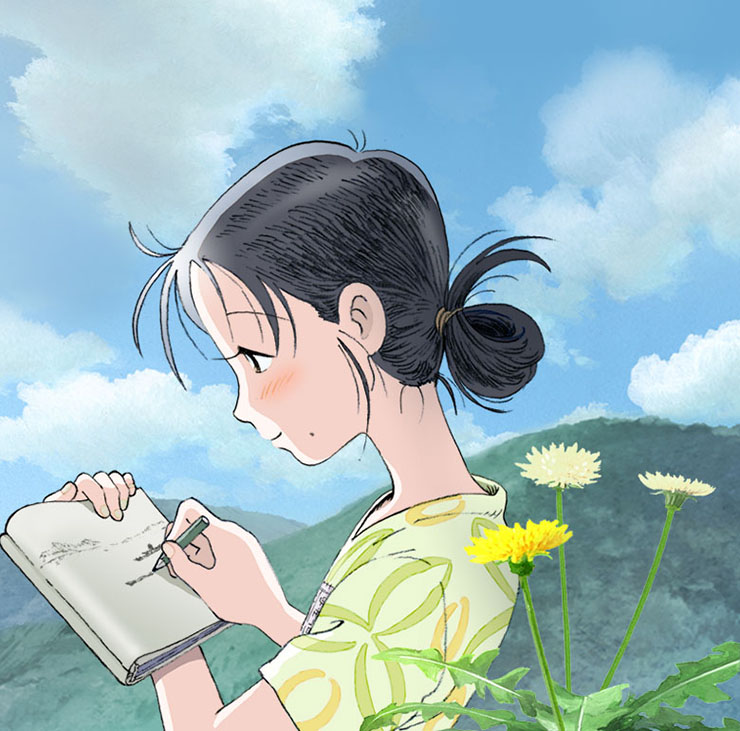

感動する作品は言葉で語るのは無粋と言う人もいるが、あまりにも緻密に合理的に作品が出来ているので分解して考察せざるを得ない。私も映画を見ながらメモ帳まで取り出してメモしたのは初めてだ。

ネタバレありで感想と考察をまとめていきます。

細かすぎるほどの時代考証と演出

「夕凪の街 桜の国」でも有名な、こうの史代原作の「この世界の片隅に」。

戦争をテーマとしてドラマ化もされている。かっこいい告白シーンも有名。

1938年(昭和13年)~1946年(昭和21年)までの第二次世界大戦・太平洋戦争までを描いている。

事前情報として戦争の出来事に知っておくことも大切だが、

「広島市に原爆が落ちて終戦した」というくらいの事前知識だけでも見られる。

おそろしいのは当時を生きていた人々の証言・写真を元に細かすぎるほどに広島市や呉市の町並みを作画したことだ。

背景のモブキャラまで動く動く。細かすぎるほど動く。

監督の片渕須直氏(代表作:魔女の宅急便、名犬ラッシー)は綿密に情報収集し、当時の広島市・呉市を再現した。

当時にタイムスリップしたとしか思えないほどの臨場感。

真面目さと努力の賜物(たまもの)だ。

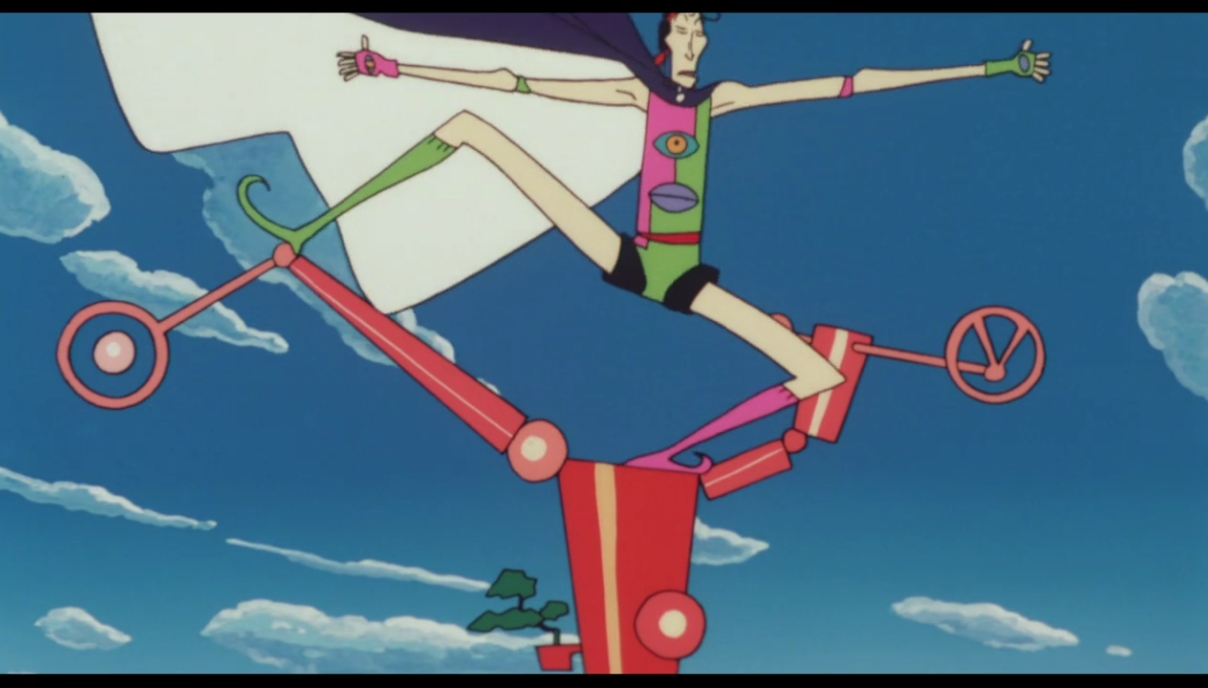

開始1時間続く「アメピグ」

「あー!そんな描き方があったかー!」

いきなりやられた。

懐かしきアメピグである。

現代風なアバターとして登場人物を描いている。

アバターでよくある花のアイコンや汗のアイコンも出てくる。

なぜ「ソーシャルネットワークの世界観」と「戦前の当時」を対比させるように描いたのかはラストになると分かる。

開始1時間は原作の「サザエさん」や「いじわるばあさん」のような新聞の4コマ漫画のような他愛もない日常が描かれていく。

(´≧ワ≦` ;)彡 ありゃ~~~~

この顔文字をアイコンとして4コマ漫画のオチのように使う。

家の生活のカットは同じアングルを多用することで安定感を持たせる。

つらい中でも楽しく賢明に生きようとする日常生活をひたすらに刻み込まれる。

「風立ちぬ」で零戦を作っていた堀越二郎の設計の職場が徹底的に描写されたのと対象的に「男の職場」は描写されない。

徹底的に当時の「家庭」という「女の生活」が描写される。

凄まじく細かいゆっくりとした作画で。

家庭の生活を細かすぎるほどゆっくりとした作画で描くことで、生活感だけでなく、当時の人物の存在感を強化する効果を与えている。

さらに雑誌の天然生活やオレンジページのような当時の悲惨すぎるほどの質素倹約な自然食のグルメ紹介まで叩き込まれている。

「貧しいけど楽しく生きていこう」という人間の根底に流れる「力強さ」を表現している。

この「終わりなき日常」を「戦争によって終わらせる」演出。

「遠く」と「近く」の対比的な心理描写

全体を通して「対比的な心理描写」が多く使われる。

当時の「男」と「女」。

小高い丘の上に主人公のすずさんの嫁入り先の家はある。

手前には家。奥には海。

海には「大和」「青葉」と言った戦艦が浮かぶ。

この背景が多用される。

嫁のすずの家、夫の周作は軍人。

その距離感を心理的に背景描写している。

同じように、

「たんぽぽの綿毛」と「戦闘機」

「洗濯ヒモ」と「飛行機雲」

「生活」「自然」と「戦争」の対比表現が多用される。

その他、「川」や「水路」を挟む場面では、演出上「彼岸(あの世)」を暗示する場面が多い。

生きるもの、死ぬものを分けている。

「井戸」と「銃弾」など場面に応じて背景が心理描写になっているので注目してみるといい。

すずさん、ゴッホになる

主人公のすずさんは元々絵が得意だったが、呉市の上空の爆撃のシーンではゴッホまで進化する。

元ネタはゴッホの「星月夜」。

まさか戦闘シーンでこんな魅せ方があるとは。

「現実感がなくなってくる」とすずさんの絵は抽象画へと進化していく。

劇中でも投下される爆弾は「CG」で描き生生しく映る。

対して2次元のアニメの中のすずさんの描く絵は、写生の写実主義から抽象画の抽象主義になっていく。

良すぎる音響

音がリアルすぎて臨場感がありすぎる。

呉市の空襲場面では、日本の航空機がぷ~~~~んとピーキー音を出してる中、

アメリカの米艦載機B29・B24はビィィィイイイー!と殺意に満ち溢れている。

ハエとスズメバチくらいの差が恐怖を引き立てる。

またあった断髪シーン

「君の名は」「聲の形」でも決意するシーンで女性の断髪シーンがあった。

また「この世界の片隅に」でも、同じように断髪する。

「君の名は」と「聲の形」比較考察まとめ~父子家庭と母子家庭の思春期葛藤~

すずさん、好戦的になる

主人公すずさんは元々家庭的で天然ボケの性格であったが、

黒村晴美の死と、自分の右手がなくなってからは好戦的になる。

そうしないと理不尽に耐えた意味がなくなってしまうから。

晴美ちゃんの死は自分のせいだという罪悪感の解消もあるが、それ以上に元をたどれば戦争さえなければ爆撃もなく死ぬこともなかったのだ。

罪悪感で自分が死ねばいいという思い、やり場のない思いがすずさんを好戦的にさせた。

天皇の玉音放送がかかり、それまで虐げられてきた韓国の旗が町に立った時、

何も失っていない人は「あー良かった。やっと負けて、戦争が終わった。」と安堵するのと対照的に、

戦争と原爆で全てを失ったすずさんは「まだ戦える!右手をなくしただけ!左手も足もある!」と声を上げて怒り、そして敗戦した悔しさのあまり泣き崩れる。

バケモノとワニの正体は?

序盤から「人さらいの化け物」が登場する。

これはすずさんの「兄」と断言できる。

最後に南国で「ワニ」と結婚しているからだ。

凶暴性の強い「アニ」は、「ワニ」とお似合いである。

すずさんは暴力的な「兄(鬼いちゃん)」を嫌い、南国に行って戦死して「死んでよかった」とまで言っている。

冒頭で幼少期のすずさんが絵本を描くシーンがある。

すずさんはお兄ちゃんが嫌いだった。

自分の身の回りの出来事をファンタジー(空想)として絵や小説にする。

心理学では「昇華」という。防衛機制の一つである。

当時2歳頃~5歳頃。乳幼児期の「構成遊び(創造遊び、ごっこ遊び)」だ。

理不尽な兄に対して、すずさんは出来事を絵本でファンタジー化することで適応していた。

この「理不尽さ」が、

「徴兵される理不尽さ」「勝手に嫁入りを決められる理不尽さ」「戦争に巻き込まれる理不尽さ」のメタファーとしても使われている。

テーマソングの「悲しくてやりきれない」の歌詞でも「悲しくてやりきれない、やるせない」と散々伝えようとしている。

家族とは機能である

私が「この世界の片隅に」で最も感心したのは「家族」を「機能」として伝えたこと。

戦争、徴兵、死、嫁入り等の、逆らえず、自分の意思決定が行えない「理不尽」を享受する「空気」が敗戦を通じて破壊された。

物語の最初と最後で「家族」の捉え方が大きく変わっている。

最初は「好きな人がいても親が決めた縁談で嫁入りすること」と当時の理不尽を描いていた。

しかし戦争の中で、主人公のすずさんは広島の実家の家族を失ってしまう。

「君の名は」では父子家庭の恋人同士、「聲の形」では母子家庭の恋人同士を描いていた。

それぞれ失った母性と父性をどう補うか、というのが心理テーマだった。

すずさんは「両親ともいる状態」から「すべて失ってしまった」。

しかし昔、実家で貧しい子を一時的に屋根裏で住まわせていたことを思い出す。

この伏線がラストで戦災孤児を引き取るという意思決定につながる。

原爆で荒野となった広島の爆心地で「~さん?!」とすずさんに声をかける遺族。

「人違いです・・」と応えるすずさん。

その中で、母親の首が腐って落ちるまで母親が死んだと理解できなかった戦災孤児の子がすずさんに寄り添ってきた。

すずさんには子どもはいなかったが、その子を呉市まで連れ帰って家族として育てることにした。

何も失っていないすずさんの頃にはこの決断はできなかった。

呉市の家族も戦争で何かを失っているという共有体験をしているので、戦災孤児の子を自然と受け入れることができたのだ。

家族とは必ずしも実親でなくてもいい。性別が違ってもいい。

「父親の役割」「母親の役割」の「機能」をしてくれる人がいればいいのだ。

それは1人に限らず、何人いてもいい。

そんな新時代につながる新しい家族形態をこの映画は教えてくれる。

だから「アメピグ」であり「ソーシャルネットワーク」であり、資金まで「クラウドファンディング」で行ったことに深い意味がある。

「日常」をファンタジーで終わらせるのではなく、「終わりなき日常」として戦争後もまた日常生活を描くことで「日常回帰」もしっかりと行っている。

そうなのだ。

多くの作品では日常から非日常へと行って最後はあの世や宇宙などのファンタジー世界に行ってしまう。

しかし「この世界の片隅に」は日常の中での理不尽さを享受し、生活として一貫し、戦争や死という非日常があっても、また日常生活を貫徹しているのが凄味(すごみ)なのだ。

力強くまた日常に回帰してくるのである。

そこに人間の強さがある。

これから毎年、8月には「火垂るの墓」と「この世界の片隅に」を金曜ロードショーで全国民に見せるべきである。

この世界の片隅に(プライムビデオ)

この世界の片隅に(DVD)

この世界の片隅に : 上

←kindle 単行本→

この世界の片隅に : 中

←kindle 単行本→

この世界の片隅に : 下

←kindle 単行本→

この世界の片隅に 劇場アニメ公式ガイドブック

劇場アニメ「この世界の片隅に」オリジナルサウンドトラック