大学で医学部の看護学生の相談を受けます。

1年生の頃は悩みの1位は「勉強」なのですが、2年生や3年生になると「実習」が悩みに上がってきます。

しかし「実習がつらい、実習がつらい」と悩みに上がるだけで、その内容について分からないことが多いです。

つまり実習生自身も「何がつらいのか」と心の整理がついておらず、

悩みを聞くカウンセラーも内容を知らないのでイメージ出来ないのです。

看護実習の悩みは4つに集約されます。

1、記録

2、教員(学校の担当教師)

3、指導者(実習先の指導者)

4、実習メンバー

です。

学生から「行くのが面倒くさい」とか「やる気がでない」とか言う言葉が出てくるので、

本当に言いたいことが隠されていることがありますが、

そもそもの原因はこの4つです。

つらい気分の時は点数化して見ると良いです。

例えば1~4を、それぞれ5点満点としてリスク評価してみると少し気が楽になります。

記録が一番嫌だから5点、教員は普通で3点、指導者は3点、メンバーは良いから1点など。

点数が低ければ低いほど良いです。

看護実習を乗り切るコツはこの1~4のリスク点数を限りなく低くすることにあります。

記録

記録は、無駄に多すぎることがつらい原因です。

いや、医療を勉強するために多すぎることに越したことはない!

と昔の医療者や知らない人は思うかもしれませんが、

実際「無駄に」多いのです。

21世紀のこの御時世に「手書き」で記録を書かせます。

いや、手書きにすれば覚えられる!

昔からそうだった!

と「教える側」の人は思っているようですが、

浅はかすぎます。

教育の効率が悪いのです。

研究者の私が大学の教育学部から医学部に行ってとても感じました。

医療は進化しているのに、医療教育は退化しているのです。

電子カルテが普及した現代に、

「紙カルテの方が覚えられる!昔はそうだった!」

携帯電話が普及した現代に、

「糸電話の方が仕組みがわかる!昔はそうだった!」

と言うのと同じです。

効率が悪いのです。

そのせいで「かけたくなくても書くのに時間がかかりすぎてしまう」のです。

物理的・時間的に不可能なほどの分析・考察の記録文章。

それを「手書きで」書かせるので寝る暇がなくなります。

書いて提出するだけならいいのですが、

赤字で直されて、何度も何度も何度も書き直しを要求されます。

その日の記録で手一杯なのに、

前々日の記録を再提出して書くことを要求されます。

ギネスの世界記録では睡眠しないで耐えたのが11日間です。

仏教で、最高に難易度が高いとされる修行である「千日回峰行」でも7日の睡眠なしです。

それをやらせるのです。

意味がわかりません。

膨大な課題を出しておいて、

「ノルマをできないのは書くスピードが遅いからだ、やる気が足らないからだ」と学生のせいにする。

ブラック企業と全く同じことが行われています。

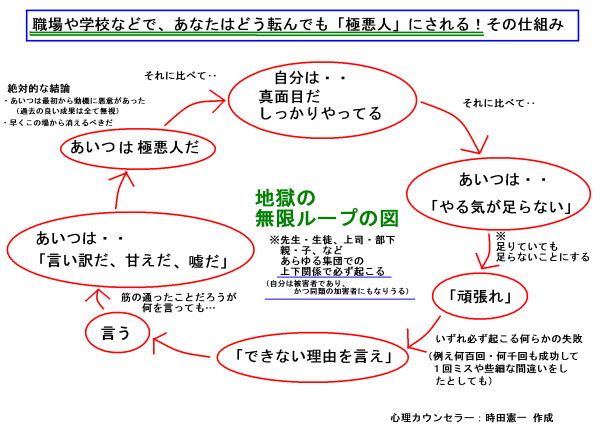

職場・学校などであなたがどう転んでも極悪人にされていく仕組み~すぐ人のせいにして逃げる人の思考回路~

やる気の問題ではなく、物理的に無理なのです。

では「社会や現場に出たらこれくらい当たり前か」というと、そんなことはありません。

「記録行為に対するエビデンス(根拠)はまったくない」のです。

新人看護師で勤めた時に、電子カルテになって

「パソコン触ったことありません」

という事態になっています。

新しくなっていくことに合わせて無駄な記録を排し、パソコンで即入力の分析記録するように、

最小限のコストで最大限のケアができる実践的な人材を育成しなければなりません。

例えば大学病院であれば、ケアの後すぐその場でノートパソコンに記録を入力します。

あとで今日したケアを思い出して1人ずつ書く・・なんて効率が悪すぎるからです。

これに合わせなければなりません。

なぜ現場でもやっていないことをやらせるのか。

手書きを通して寝ないことで、ギネス記録で「不眠の世界チャンピオン」を目指しているわけではないのです。

しかも、これをやらせている教員は、自分たちが受けた教育ではそんなことはやっていないのです。

「なぜ記録が昔より増えたか?」というと2003年以降に厚労省の意向で客観的な記録の重視が挙げられたからです。

(参考)「看護記録の書き方」の変遷からみる看護―看護記録開示と看護の挑戦―

頑張りすぎてバーンアウトする人(燃え尽き症候群)と、オーバーヒートする人(過活動で躁病)が出てきます。

もはや「看護実習学生が病人と同じ」ように「実験材料」として研究に使われているほどです。

論文で検索すると山ほど出てくる↓

「看護学生 ストレス」をCiniiで検索

実際に「看護記録の無駄の多さ」を指摘した医療研究もあり、

看護師・看護協会・看護実習の大本の厚生労働省でも問題視されています。

1.看護師教育の現状と課題

具体的な検討に先立ち、看護師教育の現状と課題を整理した。

○若い世代においては生活体験が乏しくなっている。そのため、看護師養成機関で学ぶ学生も全体的に生活体験が乏しく、教育を行う上では教員の丁寧な関わりが必要となっている。一方で、丁寧な関わりが学生の主体性や自立性を育ちにくくしている側面もあり、教員は葛藤を感じている。

○また看護師養成所(以下、「養成所」という。)では、社会人経験のあ

る学生も増えてきており、学習状況や生活体験など様々な面で学生間の差が広がっている。そのため、個々の学生のレディネスに合わせた教育を行うことが難しくなっている。

○看護師教育においては、限られた時間の中で学ぶべき知識が多くなり、カリキュラムが過密になっている。そのため学生は主体的に思考して学ぶ余裕がなく、知識の習得はできたとしても、知識を活用する方法を習得できないことがある。

○臨地実習では、在院日数の短縮化により学生が実習期間を通して一人3の患者を受け持つことが難しくなっている。また、患者層の変化や患者の権利擁護のためなどにより、従来の対象別・場所別の枠組で実習を効果的に行うことが困難になってきており、目的に合った学習体験の機会が確保できにくくなっている。

○学生は新しい実習場に適応するのに、一定の時間がかかる。そのため、短期間で実習場が変わる現在の実習方法では、学生が各々の実習場で十分に学習することが困難になっている。

○臨地実習では、実際に対象者の看護を行うことよりも看護過程の展開における思考のプロセスに重きを置いて指導することが多く、技術等を実践する機会が減少している場合も見受けられる。

○養成所における教育では、実践の場で学習を行う場合のみ臨地実習とみなすことになっている。そのため、その日の臨地実習が終了した後に、必要な文献を図書館で調べたり、実習記録をまとめたりしている状況であり、課題をこなすことに手一杯で、自分で考えて行動するという学習ができなくなっている場合もある。また、臨地実習のオリエンテーション、体験の振り返り等を臨地実習以外の時間で実施しているため、ますますカリキュラムが過密になり、学生、教員共に余裕が無くなっている。このように、看護師教育については多くの課題がある。

・限られた時間のせいでカリュキュラムが過密になっている。

・過密すぎて知識を活用する暇がない。

・「感想」「振り返り」など実習以外の記録は必要ないのでは。

など言われています。

看護教育の大元である厚生労働省でさえ「看護実習には無駄がある」と言っているのです。

看護学校の教員、指導者でその意向を知らない人も多いです。

「看護教員・看護師自身への看護教育があまりに遅れている」

と言われる理由です。

特に赤字で直している教員は、このように文科省でも問題提起されている現状を知った上で教育する必要があります。

攻略法

どこかで妥協ポイントを探すことが大切です。

例えばこれは、私が看護実習の理不尽さをヒントに書いた精神病的な思考の図です。

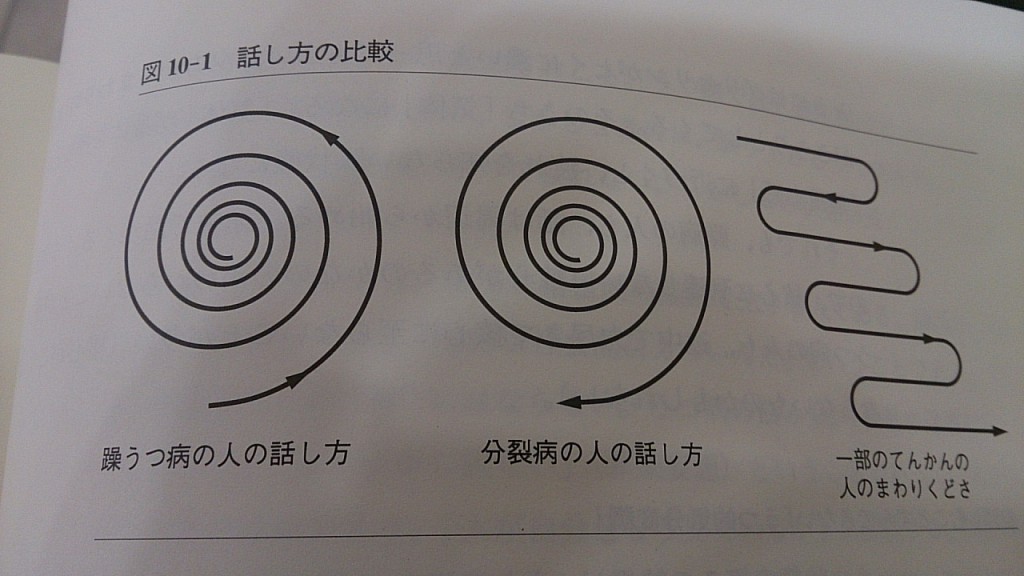

他人をあげつらう神経症者と話していて、ふと彼・彼女らの統合失調症的思考をピーマンを例に図にしてみた。情報を①までで収束できず、②より外に拡散するので話が合わず(妄想的・非現実的で)統合できなくなる。情報過多で非現実的な過剰欲求になる pic.twitter.com/8f7XwZt94n

— 時田憲一(本人) (@tokeyneale) 2016年2月22日

「ピーマン」という主疾患があったとします。

ピーマンに付加する情報は、野菜、緑色、栄養がある、嫌いな人が多い、苦い、ナス科・・などです。

しかし、野菜がるのはピーマンだけではない、緑色なのはピーマンだけではない、栄養があるのはピーマンだけではない、ピーマンだけが嫌いとは言われない、苦いのはピーマンだけではない、ナス科なのはピーマンだけではない・・と教員に直されるのです。

まるで的を射ていません。

本来はピーマンの部分情報だけでいいはずです。

しかし、それ以外の「ニンジンの話」にも派生しすぎて情報過多になって、本来の中心問題から離れていくのをよく見受けます。

実際に起こってもいないリスクの疾患について、教員が学生に記録を書かされていることがあります。

統合失調症(分裂病)のように「まとまりのない話し方」がまさにこうなります。

残念ながら「看護師である指導者や教員が精神病患者」であることが多々あります。

本人は無自覚ですが、思考回路が完全に精神病の域に達しているのです。

「根拠は?」と聞かれて答えたのに「根拠は?」と聞かれた時の返し方

https://libpsy.com/konkyo-tautology/4741/

例えば、「大腿骨頸部骨折」が主疾患で入院した患者の記録で、

「頭蓋内圧亢進症」について書かされている学生がいました。

大腿骨頸部骨折により転倒のリスク、廃用症候群、誤嚥性肺炎程度ならまだ分かります。

しかし患者は検査データも正常で、既往歴にも頭蓋内圧亢進を示唆されるものはありません。

骨折(事実)→転倒(リスク)→廃用症候群(リスク)→肺炎(リスク)

・・・→高血圧(妄想)→脳出血(妄想)→脳ヘルニア(妄想)→頭蓋内圧亢進症!(妄想)

と「教員の妄想」が勝手に広がり、「起こってもいないパラレルワールドの患者の記録」を学生に書かせていました。

それで「書けてないから再提出!ダメ!」とやるのです。

理不尽というほかありません。

足の骨折から頭蓋内圧亢進なんてエヴィデンスは聞いたこともありません。

あったとしても超低確率(というか無い)なのです。

骨折=頭蓋内圧亢進なら、仮に骨折=ガンでも、骨折=心不全でも、骨折=腎不全でもなんだっていえます。

目の前の蝶が羽ばたいて起こった風が、世界の裏側でタイフーンになってる!というのを「バタフライ効果」といいますが、

そんな妄想を証明しようとしても意味はありません。

このような「無駄」を散見します。

なので学生側は無理にいい成績を目指そうとせず、「ある程度の妥協点」で落ち着ける必要があります。