問題と目的

近年、精神疾患と診断されるケースが急増する一方で、診断を広げすぎていることが懸念されている(岡田,2012)。この問題は病名変更により診断の定義を拡大化したことが背景にあると考えられる。日本でも広く使われている米精神医学会の診断の手引(DSM-5)が2013年6月に改定されたのに伴い、病名変更の新しい指針が公表された。指針では差別意識や不快感を生まないように「障害」を「症」と言い換えた。学習障害は「学習症」、言語障害は「言語症」、拒食症は「神経性やせ症」、アルコール依存症は「アルコール使用障害」。不安感や動悸などが起こるパニック障害は「パニック症」、注意力の欠如や落ち着きの無さを主症状とする注意欠陥多動性障害(ADHD)は「注意欠如多動症」。身体と意識上の性が一致しない性同一性障害は「性別違和」、対人関係がうまく築けないアスペルガー症候群や自閉症は「自閉スペクトラム症」に統一された。このように主に発達障害において診断の名称変更が顕著である。この「発達障害」もDSM-5では「神経発達障害」と定義され、「精神障害」の下位概念として位置づけられた。しかし現状は発達障害という診断名が周知されている。それどころか虐待やネグレクトを受けていることが明らかなケースや、愛着障害など養育要因の関与が強いケースまで「発達障害」と診断されていることもある。例えば、虐待のケースではその診断によって親が責任を免れたとしても根本的な解決になっていない。問題を正確に把握し、適切な対処を行うためにも、真実に向き合うことが必要である。愛着や環境の問題にアプローチすれば改善できたものを、安易に精神疾患として扱うことで問題を固定化してしまうと思われる。

従来の研究では、発達障害がなぜ増加したのかについて、DSMの歴史的背景と並行して具体的に考察した検証はなされていない。そこで本研究では、過去のDSMの病名定義によって発達障害の診断が増加した事実的な歴史経緯と理由、DSM-5の精神障害のうち神経発達障害(旧発達障害)の病名変更による今後の展望について考察することを目的とする。

調査と結果

発達障害とは神経の発達がうまく進まないことによって生じた脳の障害で、代表的な状態としては、自閉症スペクトラム(広汎性発達障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、学習障害、精神遅滞、運動能力障害、コミュニケーション障害などがある。特に増加率が目立つのは自閉症スペクトラムで、この30年間で数十倍に有病率が上がっている。日本での児童の有病率は1%を超えている。学習障害は10%、ADHDも5~6%と調査のたびに有病率が上がっている。いずれも増加しているのは症状が比較的軽度な「軽度発達障害」のケースが多い。

最初に「発達障害」という言葉が使われたのは、アメリカ精神医学会の診断基準DSM-3に採り入れられた1980年である。そしてDSM-3の改訂版のDSM-3-Rが出た1987年にはADHDや精神発達遅滞も診断手引に含まれた。1994年のDSM-4からは自閉症やアスペルガー症候群、小児期崩壊性障害、特定不能広範囲性発達障害を総称して広汎性発達障害(PDD)と定義された。

この変遷に伴い、日本では2004年に発達障害支援法が成立して各都道府県及び政令指定都市に発達障害者支援センターが設けられ、2007年からは特別支援教育という新たな枠組みで発達障害児童の自立や社会参加を支援するようになった。

日本以外の先進国でも同様の傾向がある。アメリカでの自閉症と発達障害に関する2002年と2006年の大規模モニタリング調査では自閉症スペクトラムの有病率(8歳時点)が1000人辺り6.0人から9.4人と50%以上も増えている。中でも知的障害を伴わない比較的軽症のケースの増加が目立つ。同じくアメリカで2004年から2006年に行われた国民健康面接調査では6歳から17歳の児童の8.4%がADHDと診断され、1997年に3%であった有病率が、毎年平均5.5%の割合で増加している傾向がある。アメリカ疾病予防センターの報告でも2003年から2007年の4年間にADHDの診断の割合は7.8~9.5%と2割以上増えている。

これらを社会経済的階層で分けると、自閉症スペクトラムと診断される人は親が優秀で上流階層に多く、ADHDと診断される人は貧困層に多い。前者は不安になるとすぐ診察や受診するために診断率が高くなり、後者は不遇な家庭環境から問題がこじれて診断される傾向がある。

考察と今後の展望

以上のことから発達障害が増加した30年は、DSMの診断範囲の拡大化の歴史と並行している。これには大きく3つの理由があると考えられる。

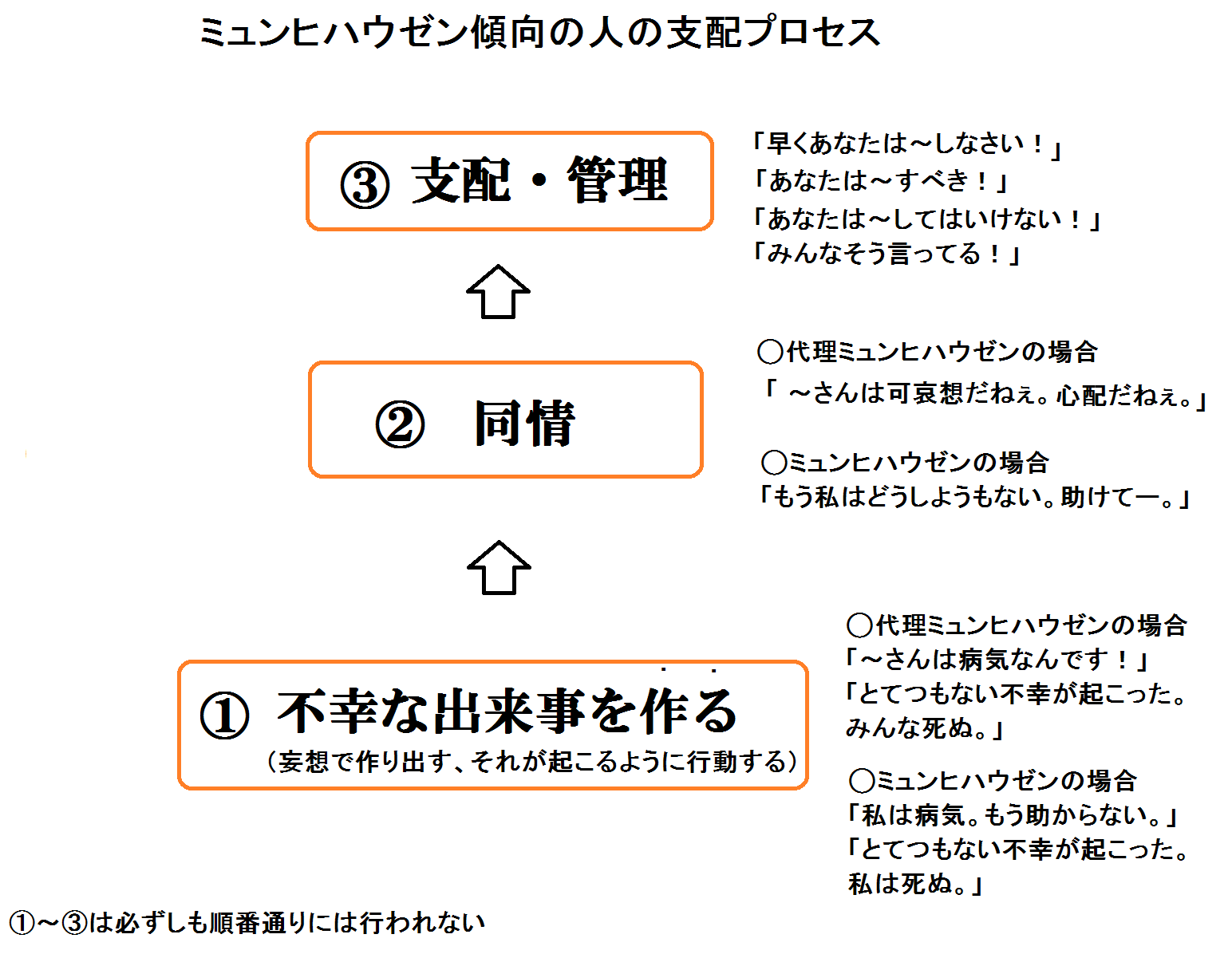

1つ目は、nature(生まれつきの先天的な遺伝)かnurture(育ちによる後天的な環境)か、という学問の対立的な問題がある。特に自閉症は9割以上が遺伝と判明するまで「育て方に問題がある」と養育環境を原因にされて多くの母親を苦しめた経緯がある。それから養育環境に原因を求めることに慎重になっていたが、診断範囲が拡大されたことで自閉症に限らず環境要因を憂慮することの重要性が再認識されたと思われる。自閉症スペクトラムで知的障害を伴わないアスペルガーのような発達障害などの診断が、比較的軽度であっても圧倒的に使われるのも同様である。多くは養育環境に原因を求めることには抵抗があり、親が責任を感じるような診断は極力避けたいためと考えられる。本来の発達障害ならいいが、心理的・環境的な愛着障害のケースまで原理に当てはめてしまうと方便が事実を押しのけることが懸念される。

2つ目は、多国籍人種に対応したマニュアルの簡易化である。DSMはアメリカの診断手引であり多国籍人種に対応できるように診断基準の簡易化がされている(和田,2000)。それを日本にもそのまま当てはめたことにより、対象に複雑な事情があっても、わずかな項目から安易に精神障害と診断することが可能となった。

3つ目は薬物療法の推進である。「脳機能の障害」とすれば薬物療法が導入しやすい。カウンセリングやロールプレイを中心とした社会生活技能訓練や、グループセラピーや遊戯療法など診療報酬のない、あるいは低いものを選択しないようにさせたいと思われる。

今後、DSM-5の病名変更による神経発達障害(旧・発達障害)の診断範囲の拡大により、自閉症スペクトラム症(旧・自閉症スペクトラム障害)と診断される人が更に増加すると考えられる。特に今までアスペルガーと診断されていた知的障害を伴わない自閉症のうち、コミュニケーションの欠け、社会性の欠け、想像力の欠けの1つでも当てはまる非典型的な自閉症状の人が、軽度であっても自閉症と診断されることになる。実際は心理的・環境的な愛着障害であっても、脳の神経発達障害とされ、薬物療法に依存してしまうことは何の解決にもならない。しかし一方で、養育要因も含めた環境要因の重要性が以前より大きいというのは良い契機である。診断のみに依存するのではなく、広い視野で遺伝的・環境的の相互の側面から親子関係を見直し、主体的で共感的な関わり合いを構築することが肝要である。

参考文献・引用文献

岡田尊司 著:発達障害と呼ばないで, 2012年7月, 幻冬舎新書

中井久夫、山口直彦 著:看護のための精神医学, 2004年3月, 医学書院

和田秀樹 著:痛快心理学, 2000年10月, 集英社インターナショナル

朝日新聞:消えるアスペルガー症候群 米診断手引19年ぶり改訂で, 2013年4月30日付

https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO204.html 2014年6月取得

中日新聞:精神神経学会が病名変更の指針, 2014年5月30日付朝刊

発達障害サポートルーム, 最新ニュース Vol.1, 2014年1月

https://hattatsusyougai.jp/hot-news/news-vol1/ 2014年6月取得